東京・神奈川の不動産相続|代襲相続と相続登記義務化のポイント

こんにちは。不動産相続の専門家リビングホームです。

最近、「知らないうちに自分が相続人になっていた」「登記の手続きを放置していた」というご相談が、東京・神奈川エリアでも増えています。

その背景には、代襲相続の発生と、2024年4月から始まった相続登記義務化制度があります。

今回は、実際の事例を交えながら、最新の不動産相続の注意点をわかりやすく解説します。

突然届いた「代襲相続」の通知とは?

40代のA様(東京都在住)からのご相談です。

「遠縁の叔父が亡くなったと弁護士から連絡があり、“相続人の一人”だと言われました。疎遠だったので驚いています。」

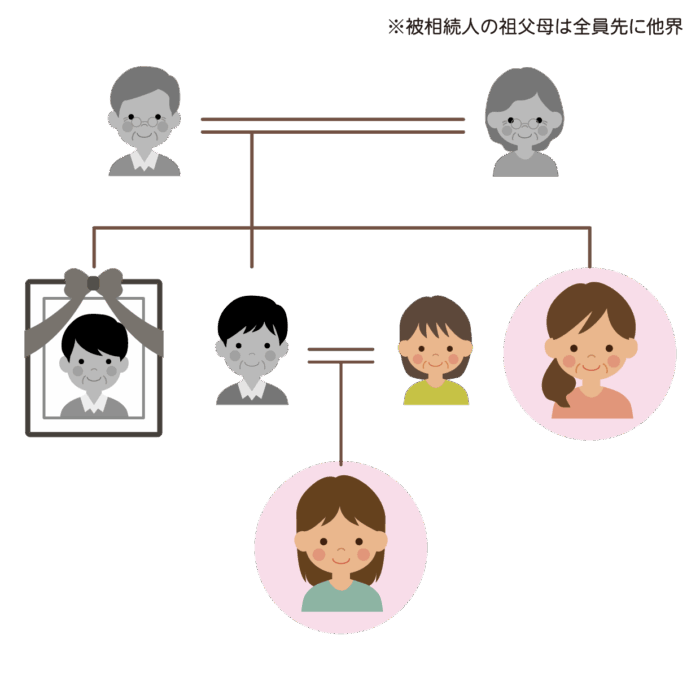

調査してみると、A様のお父様(叔父の兄)はすでに他界していました。そのため、A様が「父の代わりに相続する=代襲相続」の対象となっていたのです。

代襲相続とは?

「代襲相続」とは、本来相続する人が亡くなっている場合に、その子ども(または孫)が代わりに相続する制度です。

叔父(被相続人) └ 兄(A様の父・すでに死亡) └ A様(兄の子として代襲相続人)

このように、疎遠な親族でも相続人になる可能性があるのが代襲相続の特徴です。

通知が届いたら放置せず、まず専門家に確認することが大切です。

不動産相続で注意すべき「相続登記義務化」

2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。

不動産を相続した場合、3年以内に登記申請を行わないと、最大10万円の過料(罰則)が科される可能性があります。

義務化の背景とリスク

- 名義が「故人のまま」で売却・活用できない

- 固定資産税の納付先が曖昧になる

- 相続人が増え、登記が進まない

東京・神奈川エリアでは不動産価格が高いため、登記の遅れが将来の大きなトラブルにつながるケースもあります。

リビングホームが行った解決サポート事例

A様のケースでは、次の流れでサポートを行いました。

- 相続関係説明図の作成

戸籍を収集し、代襲相続人を含めた家系を整理。 - 不動産調査と評価(東京・神奈川の物件)

登記簿謄本や固定資産評価証明書を取得し、遺産全体を把握。 - 相続登記の申請サポート

司法書士と連携し、義務化対応の登記を円滑に実施。 - 不動産売却・共有解消の提案

共有リスクを避け、売却後に現金で分配する方法を提案。

結果として、全相続人が納得のうえで登記完了。「期限内に終えられて安心した」とA様からお喜びのお言葉をいただきました。

相続登記を放置するとどうなる?

相続登記を怠ると、次のような問題が起こり得ます。

- 不動産が売却・賃貸・担保設定できない

- 相続人が増え、登記が複雑化

- 登記義務違反で過料の対象になる可能性

「忙しくて後回しにしていた」という声も多いですが、登記義務化後は猶予期間がありません。早めの対応が、トラブル防止の第一歩です。

東京・神奈川の不動産相続をリビングホームがサポート

リビングホームでは、東京・神奈川エリアを中心に以下のような総合サポートを提供しています。

- 代襲相続・相続関係の整理

- 相続登記義務化への対応

- 不動産の査定・売却・共有解消支援

- 税理士・司法書士との専門連携

初回相談は無料。ご来店・オンライン・訪問どちらも対応可能です。

まとめ:代襲相続と相続登記義務化は「待ったなし」

- 代襲相続:亡くなった相続人の子が代わって相続する制度

- 相続登記義務化:2024年施行。3年以内に登記しないと過料の可能性

- 早めの専門家相談でトラブルを防止

突然の相続通知や複雑な登記問題も、専門家が関わることでスムーズに解決できます。

東京・神奈川で相続・不動産のことでお困りの際は、ぜひリビングホームへご相談ください。